劇本如何「長大」? 《恐怖份子》編劇小野的劇作課

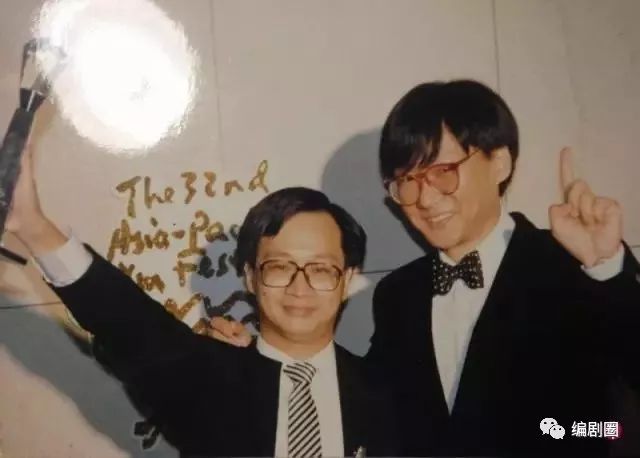

小野(左)與楊德昌(右)

1987年《恐怖份子》獲得亞太影展最佳編劇

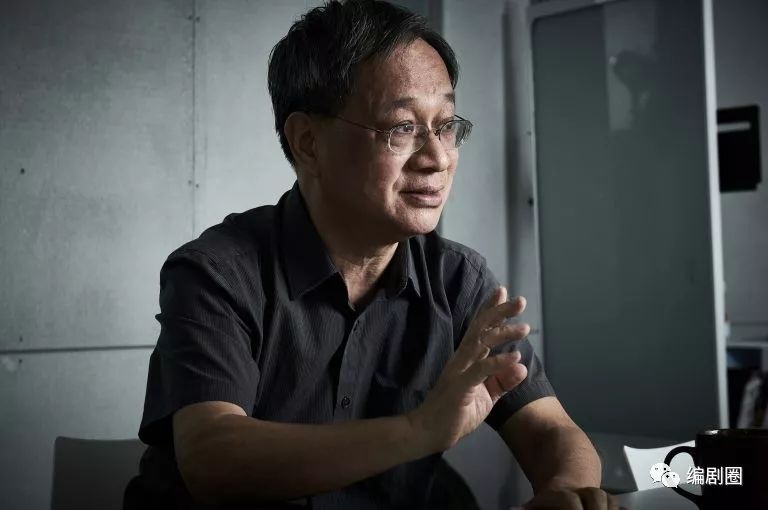

他的本名是李遠,大家稱呼他為小野。 67歲的他以前是念生物相關科系,卻「不務正業」當作家,人生大部分時間在寫作,寫了100本書、20部劇本,曾獲得金馬獎最佳改編劇本、最佳原著劇本,和楊德昌合寫的《恐怖份子》獲得亞太影展最佳編劇獎。 1987年,37歲的小野離開中影、專職寫作,人生真正和電影交集只有任職中影的八年,然而他和台灣(新)電影的關係千絲萬縷,從沒斷開。 6月小野應好友王耿瑜之邀,在「Short Lab 短片實驗室」上一堂編劇課,以「從文學和社會事件改編的方法」,分享編劇的內功心法。

教學相長,思考「短片」在台灣電影中的角色

多年來,他擔任大大小小的劇本競賽評審、金馬執委會委員,今年參與「短片實驗室」替10組入選劇本「健檢」,資歷顯赫,但他對幫20多歲的年輕人上課很惶恐,他說:「我太老了!脫離年輕世代太遠,講課老師應該請更年輕的。現在叫我跟人講編劇,我會不好意思,怕年代太久遠了,舉例會聽不懂。

即便如此,姜是老的辣,小野驚喜於新世代的選題新穎,也看出學員們劇本的根本問題:「他們選材超出我的想像,這些是我絕對不會想到的!但概念先行,沒有故事情節,影像沒故事、角色人物不確實,整個就會浮在空中。故事,「這方法很笨很原始,可能很老套,但始終有效。」

《牯嶺街少年殺人事件》

「短片」定義莫衷一是,從30秒到60分鐘,都可以稱作短片,公視學生劇展徵件長度是30分鐘,金穗獎是60分鐘。而小野的定義是什麼? 「短片的概念是,這個主題正好適合短片,結束。」談到短片和劇情長片的關係,就像拍電影和戲劇重點的面相就不同,短片和長片的關係也是如此。他強調:「長片不是短片的拉長,這是不對的。」

業界有部分看法認為在拍攝劇情長片之前,短片是很好的練習,但小野並不那麼認同,因為如今短片不一定是拍長片的跳板,一個導演拍得好短片,但不見得拍得好、甚至有機會拍長片。聊到他去年到香港和當地年輕導演交流,他說:「我發現香港年輕人很認命,他們幾乎沒有機會拍長片,不太可能扮演商業導演,就認命拍短片,把公益或商品拍成很巧妙的故事。

兩相比較,台灣新導演是幸運的,起步較容易,台灣有各種劇本競賽、企圖案補助、公視學生劇展,電視台也願提供300到500萬資金不等拍電視電影,拍長片還有機會申請輔導金。小野表示:「台灣年輕人拍片的機會,比其他地方要多,台灣的市場不大,但是對年輕人友善。」而且拍出第一部電影後也不一定要當導演,「每個人都當導演,就會太多導演了!

不過,近年台灣影視作品中不乏短片「變長」的例子,像是《大佛普拉斯》、《通靈少女》、紀錄片《日常對話》。小野強調,劇本會「長大」是因為它是有機體,劇情、角色有機會可以發展延伸,長成不一樣的作品,陳和榆《通靈少女》原本是30分鐘的短片,改編成6集迷你影集,其實成了主題不一樣的故事。

其中黃信堯《大佛普拉斯》是個特例,他不諱言自己很喜歡《大佛普拉斯》,小野分析:「他用了一個非常不商業的方式,大膽跳脫台灣傳統電影的邏輯,我很喜歡,但有些人不喜歡,覺得短篇《大佛》改成長篇加了很多旁白、支線,但我覺得改得非常好,非常不商業但抓到觀眾,拍得也滿幽默的,這點滿厲害。 」

《大佛普拉斯》

《大佛普拉斯》和《血觀音》在去年大放異彩,小野分享自己的觀察,他說這兩部電影討論能有如此熱度,金馬獎推波助瀾是原因之一,這也像徵台灣電影進入以議題為導向的新一代,他自認對黃信堯、楊雅喆有一定了解:「我猜他們拍一定不是先想到商業性,而是拍一個自己關心的故事,否則《大佛普拉斯》怎麼會找兩個最不可能賣座的演員陳竹升、莊益增?

在商業和藝術、大眾和小眾之間,創作者要如何拿捏?

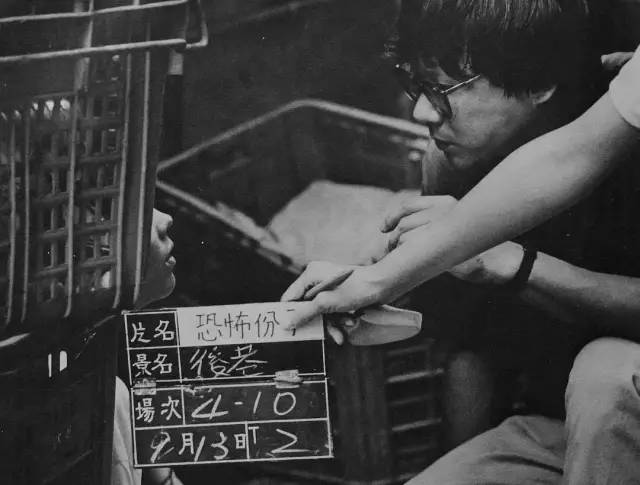

談到商業和藝術性的兩難和平衡,小野在講座中提到拍電影很花錢,李安總是記得「電影是拍給人看的」這件事;而當年楊德昌《恐怖份子》上映,小野曾親耳聽到觀眾對電影的評價是:「看到楊德昌三個字,千萬不要看!」他不禁感嘆到:「商業和藝術,很難算計的。」

在商業和藝術、大眾和小眾之間,創作者要如何拿捏?小野解釋:「我不太贊成區分這兩類,這個太難分了。商業是有票房,沒有票房就是藝術嗎?不是吧,拍到水平以上又賣座是最難的。」他笑說:「這就是電影有趣的地方,題材、演員有一關不對,整個就不對了。想你為什麼要拍電影?

《恐怖份子》

在中影工作8年的經驗,教會他務實的道理,他表示:「我在中影工作面對的是觀眾,不是自已拍得爽,找新導演、題材,多少錢去拍,電影上片還要做行銷,我的壓力是有沒有人看,一直是滿務實的。? 而不是想藝術,那還真不適合拍電影。

他承認資金的確會限制主題的選擇,但他更篤信在資源缺乏時,會激發出更好的創意。例如,李安拍《推手》時製作費只有1000萬,這對在美國學電影的他來說只是零頭,於是他修改劇本,化繁為簡,把重點放回戲劇本身,將不需要的支線刪除,用20多天就拍完《推手》,他說:「這是我一直經歷過的經驗,有限制時會產生創意,所以不要抱怨錢不夠,應該抱怨的是創意不夠、想像力不夠。題材永遠是靠你自己想出來的。

《推手》

文學該怎麼改編?怎麼選擇標的?

而文學是電影改編主題的寶庫,但文字和影像截然不同,改編時「忠於原著」並非首要考慮。小野在中影時曾買過蕭麗紅、蕭颯、張曼娟、七等生等作家的版權,因為自己也是作家,容易獲得作家信任,他回憶:「每次談完版權,我就會跟他們說,版權買完就是我們的了,我買你的原因,是因為故事結構很適合拍電影,或者是知名度很高,一旦拍成電影,就變成導演或編劇作品,作品只是掛原著。

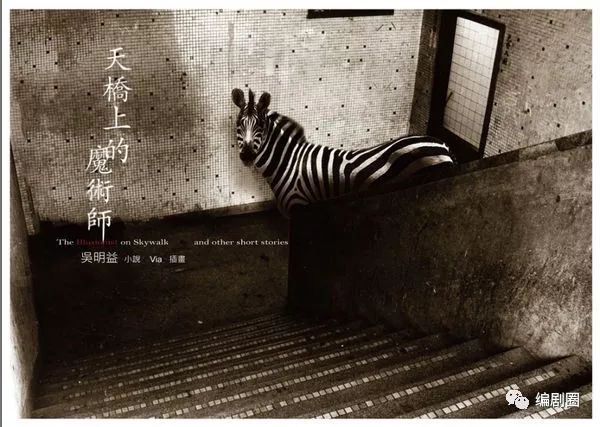

至於如何選擇改編哪些文學作品呢?小野說,一是「直覺」判斷,有些小說文字很深刻,但沒有影像感就不適合,有時選擇是出於孺慕之情。例如他2000年到台視當節目部經理,念念不忘王禎和,便找來編導改編他的小說《兩隻老虎》、《嫁妝一牛車》、《香格里拉》成迷你劇。他感性說:「我來自文學,對文學有傳承也有情感,現在一代人讀的小說可能是吳明益、駱以軍。」

吳明益、駱以軍的小說還沒改編成電影,九把刀作品倒是改編成不少電影,對岸也不乏取材自網路小說的影視作品,最近台灣還有輕小說改編的電影《有五個姊姊的我就注定要單身了啊》,小野怎麼看待這「典範轉移」?他笑說:「我很難形容這個現象。」他意識到自己和年輕人的距離,靦腆說:「我幾乎不認識網路作家,現在有改編成電影作品,我完全不認識,所以有時候我害怕和年輕人談,因為形式已經改變了。

例如九把刀的電影,67歲小野就坦言:「九把刀的作品我看得不多,憑良心講,我看不太下去,覺得不太吸引我,我們喜歡的題材不一樣,我們這時代比較沉重;他拍的電影我也看不太懂……不是不懂,是懂但覺得沒什麼意思,這有什麼好拍的? 只有一部《那些年我們追的女孩》我覺得好玩。直白得不禁令人莞爾。

從台灣新電影到現在,那台灣電影的未來在哪?

小野談短片和電影,也談編劇的根本,他以台灣新電影為例,言談中旁徵博引、以古論今,俯拾皆故事,笑談和他同一代的大師,楊德昌是其中感傷的一塊,一直到他過世兩人都沒有言歸於好。我問他,如果楊德昌還活著的話,他對台灣電影會有什麼影響?向來滔滔不絕的小野頓了一下,思考了幾秒後,緩緩說:「他會提出一些在類型上想自己拍的東西,而不會和市場同流,他的感受力很敏銳,他會感受到一些電影可以這樣拍、也可以那樣拍,他會創造一些新的類型,這點是他的強項。

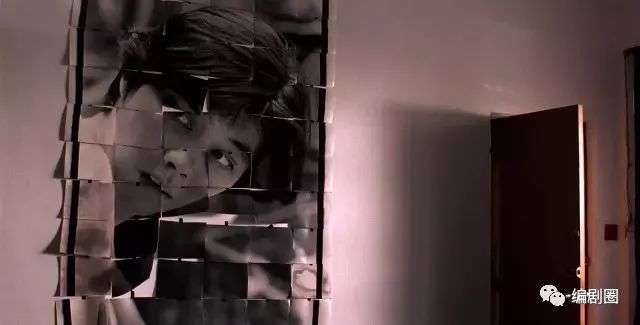

《一一》

他進一步解釋,1990年代楊德昌的《獨立時代》、《麻將》票房不太好,國際上有得獎,但不夠支撐他繼續拍電影,直到2000年才拍《一一》;他本來想用一個月把《牯嶺街少年殺人事件》拍成90分鐘的青春愛情電影,最後花了5年拍成四小時的史詩鉅作,「你就知道他韌性多大,創作的意志力很強,很想講故事。

但杨德昌是寂寞的,就连和他生长在同一时代的观众,都不见得懂他想传达什么,直到过了一段时间再看他的电影,才又多懂了一些。小野叹道,杨德昌沈溺在自己青少年成长的时代,久久出不来,这也成为他创作的养分,「他是一个没有长大的小孩,极度没有安全感,所以他对环境的变动很敏感、很痛苦,有些人长大也就适应了,但他就是不适应、很痛苦嘛,等于没有长大,创作是很痛苦的,没有长大成了创作者坚持最久的东西。」

《恐怖份子》劇照

最後,談到對台灣電影未來的方向和看法,小野表示:「台灣的市場不足以支持電影產業,這已經是一個事實,所以跨出去尋找合作是躲不掉的,這個並不奇怪,全世界擁有自己市場的電影不多,都是合作,歐洲電影早就是好幾個國家合拍,各自在自己國家播出,台灣未來一定這樣走。來思考,他的去處,可以去哪裡? 分析清楚後再做。

小野不斷強調:「為什麼要拍電影呢?因為發現人世間的灰色地帶,世界是複雜的,因為講不清楚,所以拍成電影。」

撰文、訪談:JoJo;攝影:黃詠靖

來源:娛樂重擊,有刪減。

沒有留言:

張貼留言